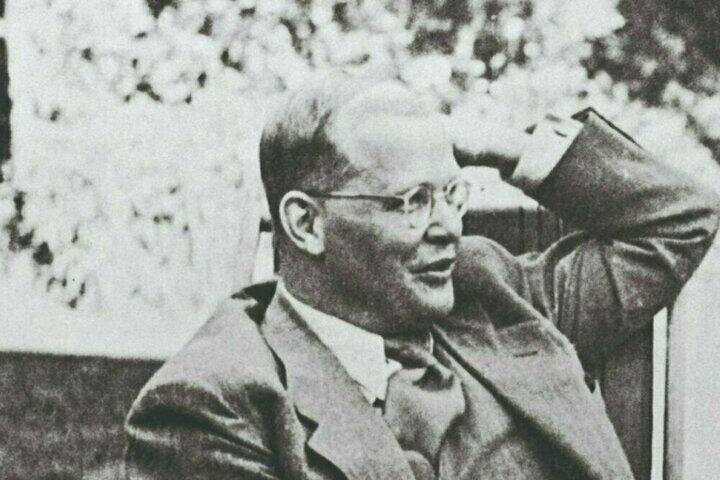

« Être, pour lui, c’est être pour les autres » : Dietrich Bonhoeffer, un héros de la foi

Alors que sort au cinéma un biopic sur Dietrich Bonhoeffer, retour sur l’itinéraire humain et spirituel de ce théologien protestant allemand, mort en martyr en 1945.

La scène se passe dans une maison en ruine, perdue en rase campagne, en Allemagne, le 8 avril 1945. Prisonniers des nazis, une vingtaine d’hommes tournent en rond, dont certains se préparent à être exécutés. Parmi eux, un jeune pasteur allemand prononce les paroles de la Cène, tout en partageant une miche de pain avec ses congénères d’infortune, le visage en paix malgré le sort qui l’attend. Cet homme, c’est Dietrich Bonhoeffer. Sa mort par pendaison aura lieu le lendemain, quelques semaines seulement avant le suicide de Hitler et la capitulation de l’Allemagne. Un martyre qui clôt un itinéraire exemplaire de résistance, à la fois intellectuelle, spirituelle et active, au mal politique qui a emporté son pays dans une œuvre de destruction. Quatre-vingts ans après sa mort, Dietrich Bonhoeffer, malgré cette aura, reste encore peu connu de ce côté-ci du Rhin; il mérite pourtant toute notre attention, à l’heure où sort au cinéma un premier biopic dédié à son histoire, L’Espion de Dieu.

Celle-ci commence en 1906, à Breslau (dans l’actuelle Pologne, mais alors en Allemagne), où il naît dans une famille nombreuse de la bourgeoisie luthérienne. Son père est un professeur de psychiatrie reconnu. Sa mère, très croyante, lui transmet une foi ardente. Un terreau intellectuellement porteur : «Il bénéficie d’un milieu familial extrêmement attentif à la réalité humaine, qui lui apprend à exprimer sa pensée de manière très libre», relate Yves Noyer, auteur récemment d’Un chrétien contre Hitler et le régime nazi (éd. Saint-Léger), une biographie de Bonhoeffer. Adolescent, celui-ci est très marqué par la mort de son frère lors de la Première Guerre mondiale. D’une intelligence précoce, il réagit aux conditions de la paix qui humilient l’Allemagne. Ainsi, à 13 ans, il est capable d’affirmer : «Il ne faut pas qu’on accepte le traité de Versailles de cette manière-là.» Attiré par la théologie, il devient pasteur au terme d’un parcours universitaire fulgurant à l’université de Berlin : il passe son baccalauréat à 17 ans, finit sa thèse quatre années après, et obtient une habilitation de recherche, en 1930, à 24 ans. Influencé par Karl Barth, au carrefour de la théologie libérale et d’une théologie plus dogmatique, il développe une «pensée éminemment originale», selon Yves Noyer. L'Espion de Dieu

Ce biopic retrace l’itinéraire de Dietrich Bonhoeffer, de son enfance à son exécution par les nazis au printemps 1945, à 39 ans, en passant par son séjour à New York au début des années 1930, son action dans l’Église confessante, et son aide dans l’attentat manqué contre Hitler en juillet 1944. Si la réalisation aurait gagné à plus de sobriété et si l’on met un peu de temps à entrer dans le vif du sujet – la résistance d’un chrétien allemand à Hitler –, le film est ensuite porté par un véritable souffle spirituel qui entoure cette figure emblématique du courage. Un portrait édifiant et marquant, qui contribuera à faire connaître Bonhoeffer aux jeunes générations et maintenir vive son exhortation à s’opposer au Mal, au prix de sa vie. (C. D.)

Les grandes intuitions de son œuvre sont présentes très tôt. Dans sa thèse consacrée à la communion des saints, il développe ainsi sa vision de l’Église : pour lui, c’est la « forme communautaire de l’existence du Christ, la manifestation du Christ dans le monde », explique Christophe Chalamet, professeur de théologie à l’université de Genève et traducteur de Bonhoeffer. Cette définition engage cette communauté, qui est «une assemblée mise ensemble par Dieu» : l’Église a vocation à accueillir positivement le monde, mais parfois à dire non quand celui-ci va à l’encontre de la volonté de Dieu. «Bonhoeffer n’a jamais renié les intuitions de ses débuts, poursuit Christophe Chalamet. Il n’y a pas de rupture majeure dans son œuvre. Il y a simplement des éléments qu’il approfondit, sur la responsabilité de l’Église de son temps.» Il développe ainsi une «théologie de la réalité», qui s’inscrit dans les problématiques du présent. Après une année d’études à New York, en 1930, il revient enseigner à Berlin, où il connaît un vrai succès auprès des étudiants. Il est vite confronté à la montée du nazisme, qui séduit les jeunes générations. D’emblée, il se montre d’une lucidité profonde sur sa nature. Dès le 2 février 1933, quelques jours après l’accession de Hitler au pouvoir, il dénonce le régime qui s’installe : «Dans une conférence à la radio, il assimile le Führer, le conducteur, au Verführer, le tentateur », c’est-à-dire à Satan, raconte Christophe Chalamet. Les services de Goebbels ne s’y trompent pas et font couper immédiatement la diffusion…

Bonhoeffer réitère, en avril de la même année, avec un texte intitulé «L’Église face à la question juive». Là aussi, il est précoce, car la problématique commence juste à se poser dans la pratique du nazisme. «Bonhoeffer est l’un des premiers à voir ce que l’antisémitisme nazi a d’erroné, poursuit Christophe Chalamet, non seulement pour les juifs mais pour les chrétiens, car Jésus est juif.» Alors qu’une partie de l’Église protestante allemande se range du côté du régime (les «chrétiens allemands »), avec un christianisme épuré de sa dimension sémite, lui rejoint l’Église confessante, qui refuse cette compromission. En 1935, il devient ainsi directeur d’un séminaire souterrain de cette Église, à Finkenwalde, expérience dont il tirera un livre de référence, De la vie communautaire. L’irruption de la Seconde Guerre mondiale marque un tournant dans la vie du théologien. Nommé chargé de cours aux États-Unis en juin 1939, il va prendre une décision déterminante quelques mois plus tard, sous l’impulsion de son mentor Karl Barth : revenir en Allemagne. «Il discerne ce que Dieu lui demande dans la situation présente, explique Christophe Chalamet. Une conviction s’impose: il ne pourra participer à la reconstruction future de son pays que s’il traverse sa destruction.» En août 1939, le pasteur prend le dernier bateau qui relie New York à l’Allemagne avant la rupture des relations entre ces pays. Il sait le danger qu’il court : «Dès ce moment-là, il a conscience qu’il risque la mort, et il est d’accord pour donner sa vie», précise Yves Noyer. Son testament spirituel

La sortie du film L’Espion de Dieu coïncide avec la réédition du livre phare de Dietrich Bonhoeffer, Résistance et soumission, essentiellement composé de lettres écrites pendant sa captivité, entre 1943 et 1945. Cette correspondance, destinée à ses parents et à un ami, constitue le véritable testament spirituel d’un homme dont la détention n’a pas brisé le souffle intérieur et l’ambition intellectuelle. On y trouve des passages criants d’espérance, une invitation à «vivre en fonction de la Résurrection», un témoignage de paix et de charité au cœur des ténèbres. Un ouvrage majeur du XXe siècle. (C. D.)

De fait, Bonhoeffer s’impliquera dans une résistance de plus en plus active. En 1940, alors que l’Allemagne envahit la France, il entre en relation, par l’intermédiaire de l’un de ses beaux-frères, avec une frange des services secrets allemands – l’Abwehr –, qui est une poche de résistance à Hitler. Il met à profit ses relations, notamment à Londres, pour communiquer des informations sur la situation en Allemagne. Bonhoeffer est désormais convaincu qu’il faut stopper Hitler à tout prix, ce qu’il formule dans un ouvrage sur l’éthique : «Nous ne pouvons pas nous contenter, quand un fou conduit un véhicule vers la foule, de mettre en place un poste de soins médicaux. Nous devons tout faire pour arrêter le fou avant qu’il ne touche la foule.» Il est ainsi lié, de manière plus ou moins directe, aux complots qui se trament pour assassiner le Führer. Il s’agit pour lui, théologiquement, d’un « cas limite », explique Yves Noyer, qui fait sortir de l’éthique normale qui commande de ne pas tuer. Si les preuves de sa participation au complot ne sont pas réunies, il est cependant arrêté en avril 1943, à Berlin, par les autorités nazies, peu après s’être fiancé. Commence alors une longue période de captivité dans différents lieux d’internement, dont témoigneront plus tard ses lettres envoyées à ses proches (voir encadré), empreintes de paix et de confiance. En octobre 1944, à la suite de la découverte de son implication dans l’attentat manqué de juillet contre le dictateur, il est transféré dans les prisons de la Gestapo, et devient pessimiste sur ses chances de libération. Il sera ensuite déporté à Buchenwald, puis à Flossenbürg, où il est exécuté sur ordre de Hitler. Il avait 39 ans. À lire aussi

Le pape François à Chypre le 3 décembre 2021.

Ses dernières paroles seront celles-ci : «C’est la fin – mais pour moi le commencement de la vie.» Un témoignage de foi qui fait étonnamment écho aux mots de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus le jour de sa mort : «Je ne meurs pas, j’entre dans la Vie.» Mort en martyr, Dietrich Bonhoeffer laisse une œuvre magistrale corrélée à son expérience de vie. Que retenir de sa spiritualité pour aujourd’hui ? Fidèle à sa tradition luthérienne – même s’il est pionnier en matière d’œcuménisme, il a une vision positive du catholicisme –, il est très marqué par la Croix et la Passion du Christ. Pour lui, explique Christophe Chalamet, «c’est dans la figure du Crucifié que Dieu se donne à connaître, dans la vulnérabilité, la souffrance. C’est là que se trouve le Dieu Sauveur». D’où l’insistance sur la suite du Christ, qui définit le chrétien : il s’agit de se montrer solidaire avec ceux qui souffrent, jusqu’à souffrir avec eux. «Être, pour lui, c’est être pour les autres», résume Marion Muller-Colard, directrice des éditions protestantes Labor et Fides, qui éditent son œuvre. Mais le legs le plus fort est sans doute sa spiritualité de l’engagement, qui le rend si actuel et universel. Ce que synthétise ainsi Yves Noyer : «On ne peut regarder le temps présent de la même manière que si l’on n’était pas chrétien. Nous avons à avoir les deux pieds sur terre. On ne s’évapore pas de cette réalité ; au contraire, on la prend en considération, et on est mis en mouvement par le Saint-Esprit pour créer du neuf. L’Évangile vient s’inscrire dans la réalité humaine parfois tragique, pour transformer cette réalité.»

Cyril Douillet FAMILLE CHRETIENNE